こんにちは、AKI(soho_cad)です。

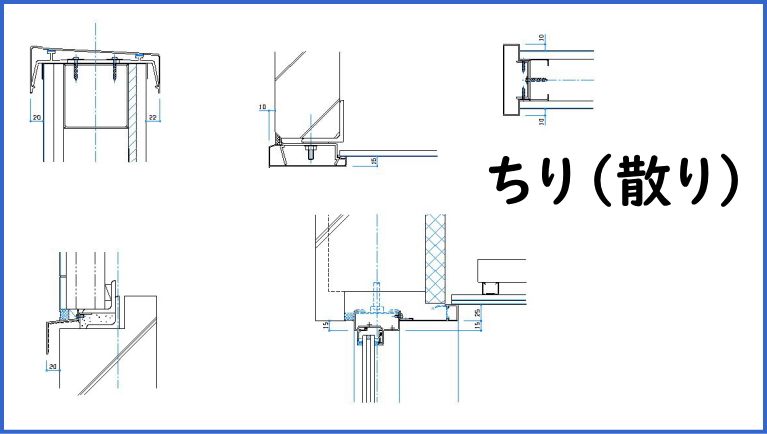

今回は金物図面を書くのに必須の「ちり(散り)」についてまとめました。

ちり(散り)とは

「壁面から部材の表面までの段差寸法」を意味する建築用語です。

建具枠の端面と壁面、柱の外面と壁面など仕上面の段差によって生じる寸法です。引用:カネソウ株式会社

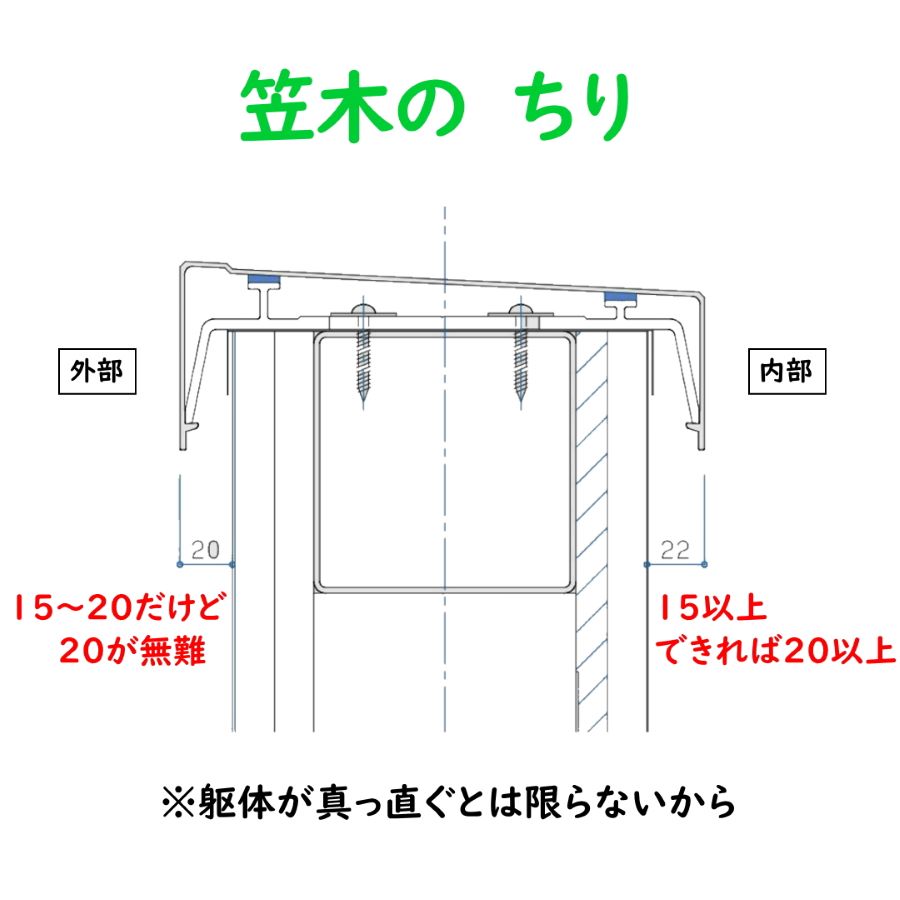

笠木のちり

笠木の幅-躯体の幅で決めていきます。

私の場合は一律外20で書いていきます。

たまに笠木の幅がちょうどいいのがなくて、内側のちりが40とかになると外25に変更します。

笠木の外側ちりを変更すると割付も全部やり直しになるので、判断がつかないときはお客さんに確認しましょう。

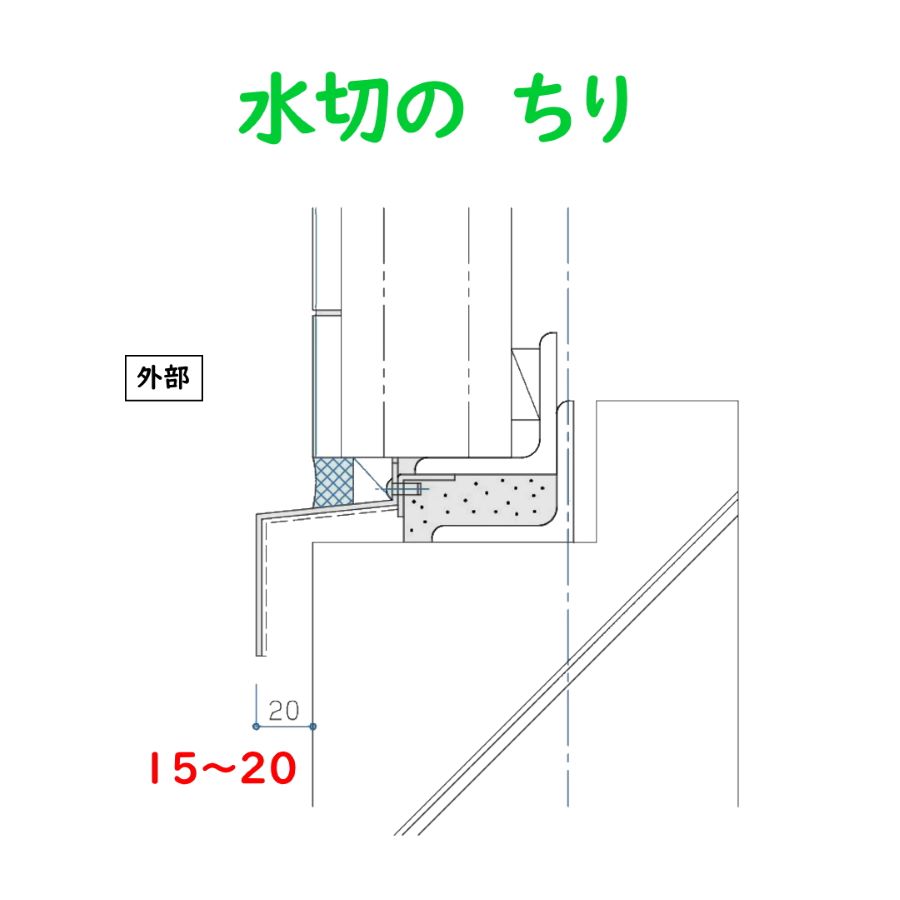

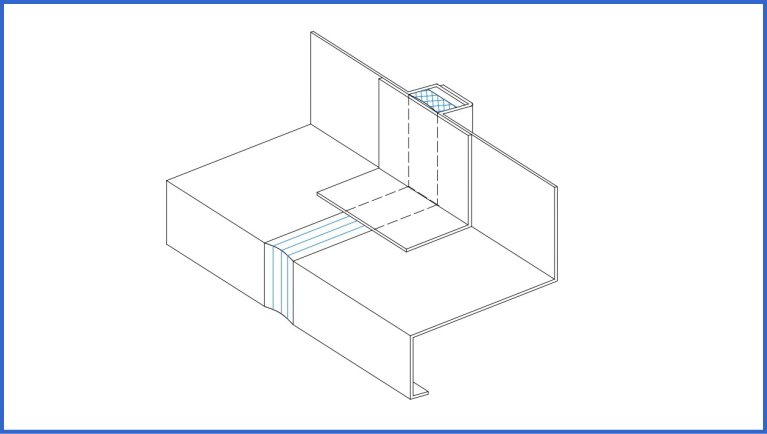

水切りのちり

この図はシンプルな水切になっていますが、折返しになっていたりシーリングが必要だったりします。

それでもちりは躯体から15~20㎜になりますが、防水からの場合もあるので防水がある場所は厚さと種類を書きましょう。

水切の書き方

基礎水切や梁水切など各種水切の納まりについて書いています。種類はアルミで型材や曲物、外壁との取合いやジョイントについて解説しています。

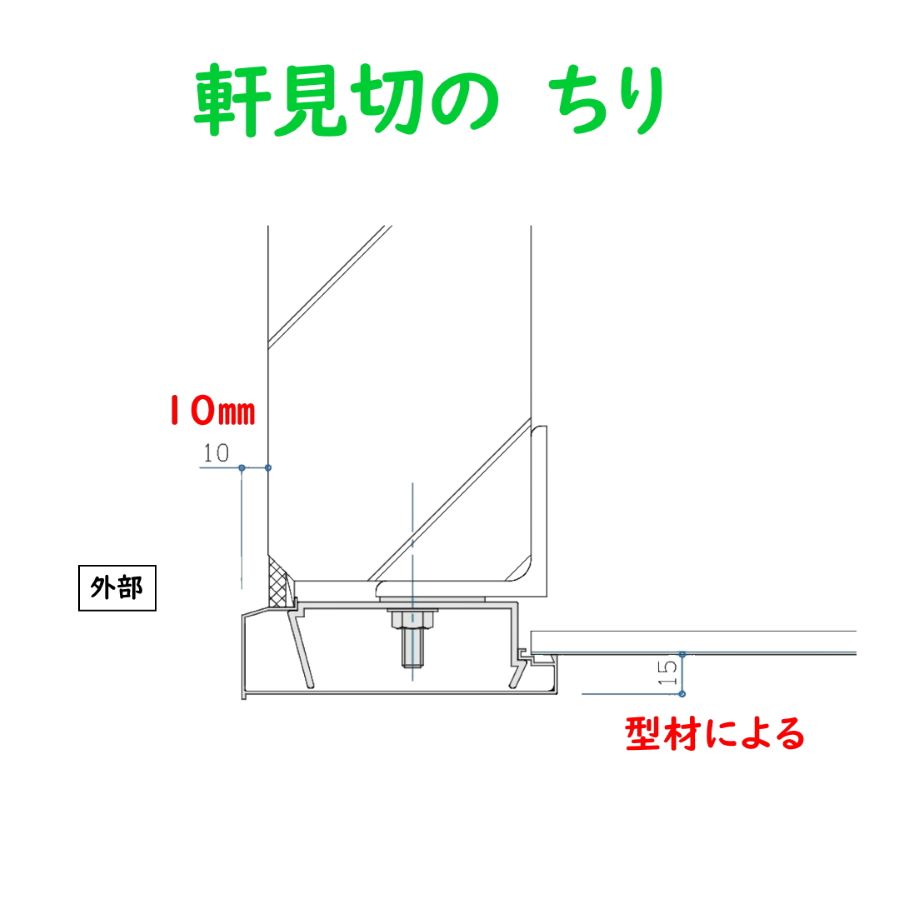

軒見切のちり

型材の笠木と軒見切を一緒に書くことあるのですが、笠木のちりは20㎜、軒見切のちりは10㎜。

10㎜引っ込んでることで水が下には溜まらないと考えるといいでしょう。

曲物の軒見切の場合は、天井材どん付けでちりは10㎜の場合が多いです。

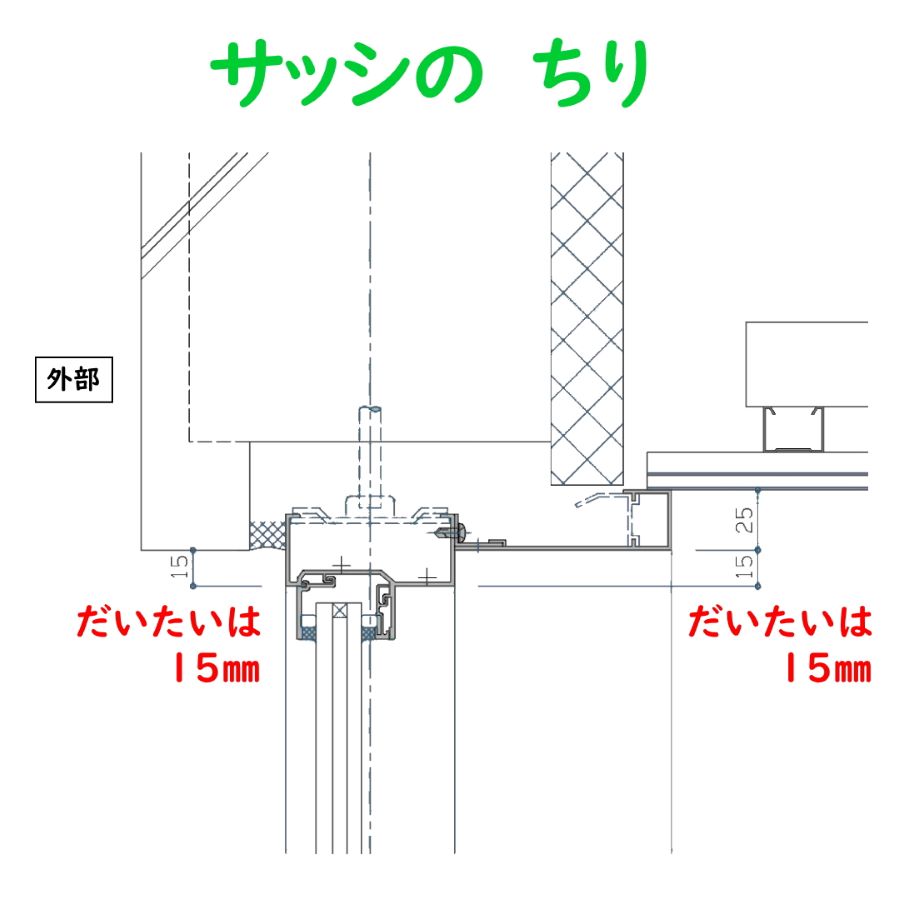

サッシのちり

サッシからのちりはHもWも15㎜がほとんどですが、たまに10㎜の時もあるので確認しましょう。

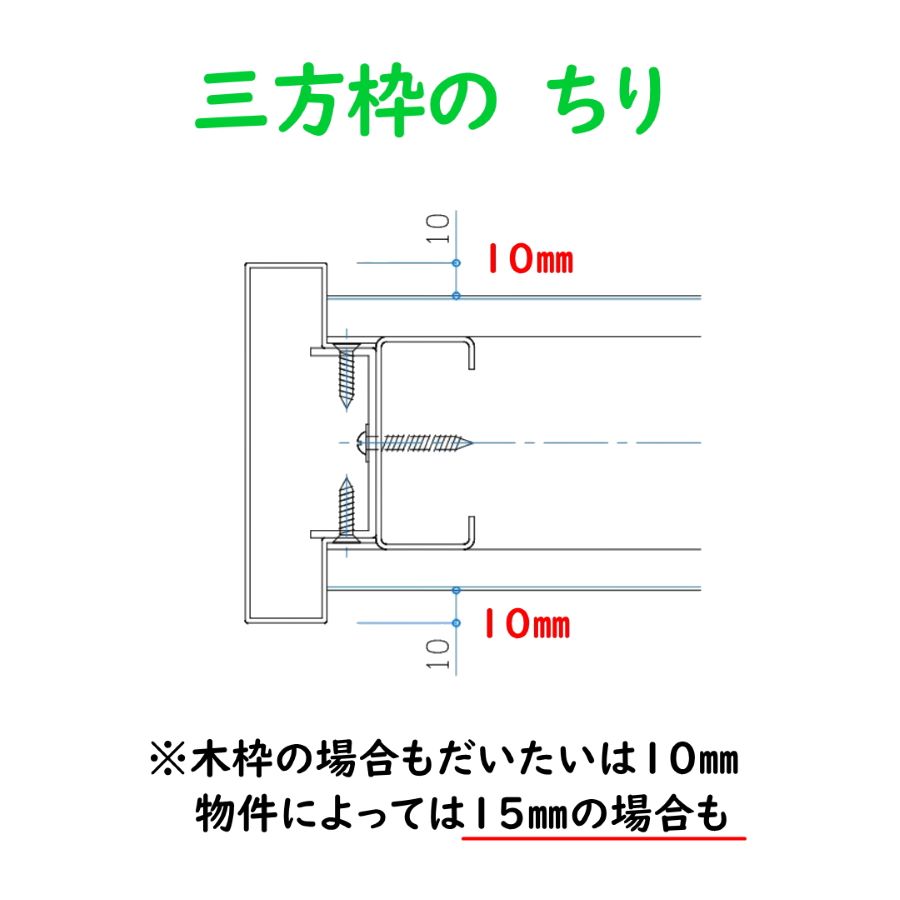

三方枠のちり

三方枠やSD(スチールドア)と壁とのちりはだいたい10㎜ですが、たまに15㎜の時もあるので確認しましょう。